Wissen im Kontext von Person und Personal

Hochladen

Hochladen

Zuletzt geändert am 18. 2. 2021 von Admin.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wissen als kognitive Ressource

- 2 Wissen und Person: Wie entsteht Wissen und wie wird es verarbeitet

- 3 Aufbau einer leistungsrelevanten Wissensbasis: Voraussetzungen

- 4 Personalzentriertes Wissensmanagement: Zwischenfazit und Schlussfolgerungen

- 5 »Expertise«: Ein wissenschaftsgeleiteter Zugang

- 6 Expertise als kompetenter Umgang mit Information: Ein Kriterienkatalog

- 7 Welchen Mehrwert, neben der augenscheinlichen Förderung eines evidenzbasierten Verständnisses des gegenständlichen Themenkomplexes, bietet der vorliegende Expertise-Kriterienkatalog (siehe oben) noch zusätzlich?

- 8 Hürden / Hindernisse beim Heben von Expert*innenwissen

- 9 Vollständige Erhebung des Expert*innenwissens als Grundlage effektiven Transfers

Wissen als kognitive Ressource[Bearbeiten]

Wissen ist eine Ressource, die, genauso wie andere Produktionsfaktoren, aktiv bewirtschaftet werden muss, um einen optimalen Beitrag zum Geschäftserfolg leisten zu können. Das gilt sowohl für die technischen und organisationalen Aspekte von Wissensmanagement, genauso wie für die kulturellen und sozialen. Im Gesamtsystem der Organisation »Bund« wird den MitarbeiterInnen als (inter)aktiven TrägerInnen und ProduzentInnen der Ressource Wissen daher ein besonderer Stellenwert eingeräumt.

Vor diesem Hintergrund ist Wissen primär nichts Materielles, sondern ein Produkt des Denkens bzw. der Interaktion des Menschen mit seiner (sozialen) Umwelt. Genauso wie das Gedächtnis mit keiner statischen, organisationalen Umwelt interagiert, so interagiert auch die organisationale Umwelt mit keinem statischen Gedächtnis, auf das Informationen bei Bedarf geladen und jederzeit wieder abgerufen werden können.

So gesehen, hört Informationsverarbeitung nicht etwa abrupt auf, sobald die Information in das Gedächtnis gelangt bzw. »überspielt« worden ist, sondern beginnt vielmehr erst an diesem Punkt. Der Wissensfluss innerhalb des Gedächtnisses gehorcht dabei bestimmten Regeln, die darüber entscheiden, ob Information in stabiles, für eine reibungslos funktionierende Verwaltung notwendiges Wissen umgewandelt werden kann.

Wissen und Person: Wie entsteht Wissen und wie wird es verarbeitet[Bearbeiten]

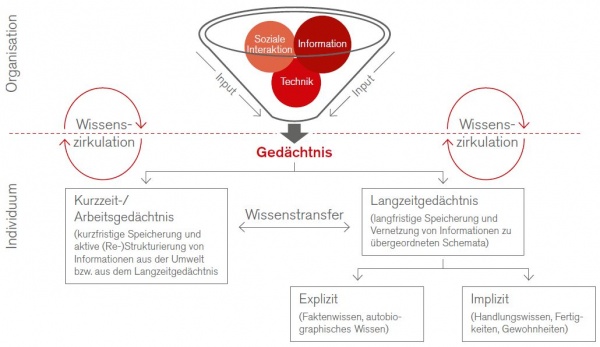

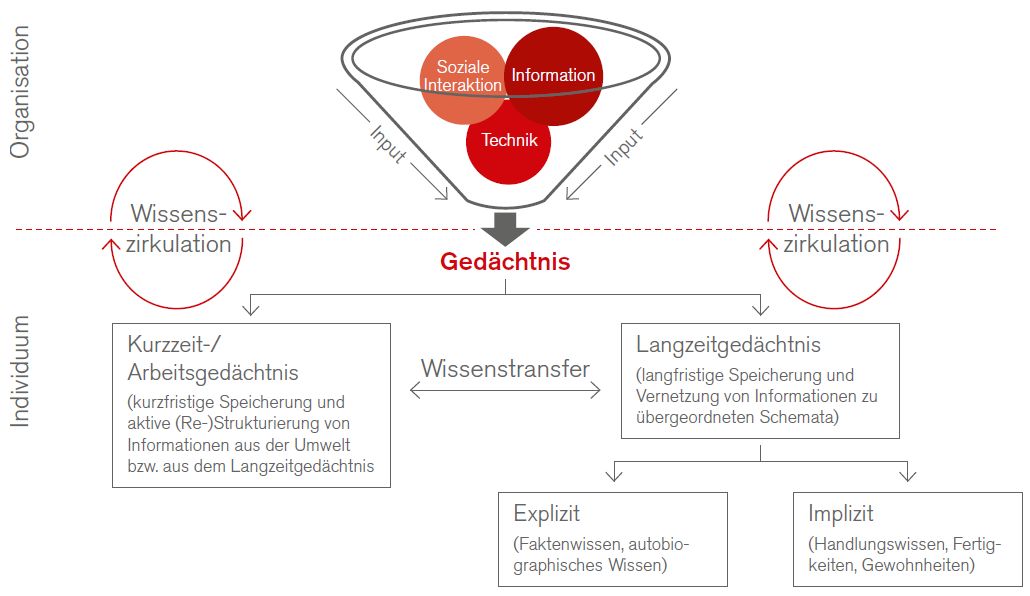

Eine dieser Regeln lässt sich direkt aus der Architektur des menschlichen Gedächtnisses ableiten, das aus zwei miteinander interagierenden Systemen besteht (Cowan, 2008) (Squire, et al., 1993); siehe zur Illustrierung auch die schematische Darstellung:

- dem Langzeitgedächtnis, in dem Wissen langfristig gespeichert wird und sich über viele Jahre zu komplexen Wissensstrukturen vernetzen kann. Das darin gespeicherte Wissen besteht nicht nur aus einzelnen, isolierten Wissenseinheiten, sondern aus großen, komplexen Interaktionen zwischen den einzelnen Elementen. Diese Interaktionen können zu übergeordneten Einheiten (sog. Schemata) zusammengefasst werden, die eine enorme Menge an miteinander vernetzten Einzelinformationen umfassen können. Als Beispiel sei an dieser Stelle das Restaurantschema angeführt, das sich über viele Erfahrungen mit dem Besuch von Restaurants hinweg ausgebildet hat. Darin sind nicht nur Wissen über Kulinarik oder typisches Verhalten in einem Restaurant gespeichert, sondern ebenso Wissen über die Grundlagen monetärer Transaktionen, sozialer Umgangsregeln oder auch der Funktionalität bestimmter Möbelstücke bzw. Einrichtungsgegenstände. All diese Aspekte werden als eine einzelne Wissenseinheit abgespeichert und verbrauchen damit nur wenig Platz im kognitiven System. Das Resultat: Nur die wenigsten nehmen das Wissen um das Konzept »Restaurantbesuch« noch als besonders intellektuell herausfordernd wahr.

- Der Aufbau von Schemata erfüllt zwei Funktionen: die Speicherung und Organisation von Information im Langzeitgedächtnis sowie die Reduktion der Informationsbelastung im sogenannten Kurzzeitgedächtnis.

- Das Langzeitgedächtnis selbst lässt sich wiederum in zwei weitere Subsysteme unterteilen: dem expliziten und dem impliziten. Im expliziten Subsystem werden Fakten- sowie autobiographisches Wissen abgespeichert, im impliziten Subsystem hingegen Handlungswissen, Fertigkeiten oder auch Gewohnheiten. Diese Wissensformen interagieren im Langzeitgedächtnis miteinander (und sind in der Regel gemeinsam in den meisten Schemata vorhanden), womit es möglich wird, nicht nur Faktenwissen schnell abzurufen, sondern gleichzeitig auch die jeweils adäquaten Handlungsstrategien bzw. Verhaltensprogramme. Mit langer bzw. intensiver (beruflicher) Erfahrung kommt es ab einem bestimmten Punkt zu einer Automatisierung von Schemata, d. h. die kompakten Wissenseinheiten können ohne bewusstes Nachdenken automatisch abgerufen werden (siehe z. B. Ericsson, 2008). Dadurch können die vertrauten Denk- und Handlungsprozesse flüssig und effizient ausgeführt werden. Für den Umgang mit nicht vertrauter bzw. neuer Information spielt das zweite Gedächtnissystem eine wichtige Rolle.

- dem Kurzzeitgedächtnis (auch Arbeitsgedächtnis genannt), in dem nur eine stark eingeschränkte Anzahl von Informationseinheiten, die sowohl aus der Umwelt wie auch aus dem Langzeitgedächtnis stammen können, kurzfristig und seriell verarbeitet und zwischengespeichert werden kann. Kennzeichnend für das Kurzzeitgedächtnis ist die Tatsache, dass die darin verarbeitete Information innerhalb kurzer Zeit wieder vergessen wird. Dies geschieht jedoch nur, sofern sie nicht oft genug wiederholt bzw. nicht ins Langzeitgedächtnis integriert wird. Informationsverarbeitung geschieht im Kurzzeitgedächtnis in der Regel bewusst. Denkprozesse, die im Kurzzeitgedächtnis stattfinden, sind beispielweise das kurzfristige Merken einer Telefonnummer, das Nachdenken über eine getroffene Entscheidung oder aber auch das Vorausplanen bestimmter Aktivitäten.

- Durch die limitierte Verarbeitungskapazität des Kurzzeitgedächtnisses kann Vernetzung von Informationen darin nur sehr eingeschränkt geschehen. Vernetzung komplexer Information ist dann möglich, wenn das Langzeitgedächtnis dem Kurzzeitgedächtnis Schemata zur Verfügung stellt, mit deren Hilfe die vertrauten / bekannten Aspekte von Aufgaben bzw. Problemen bewältigt werden können. Durch die Bereitstellung von Schemata aus dem Langzeitgedächtnis, wird im Kurzzeitgedächtnis gleichzeitig aber Kapazität freigesetzt, die zur Bewältigung von unbekannten / unvertrauten Aufgaben bzw. Problemen benötigt wird.

Auf Basis der beschriebenen Unterschiede zwischen den Gedächtnissystemen, kann das Gedächtnis als solches grundsätzlich als System charakterisiert werden, das souveräne Entscheidungen im Umgang mit bzw. auf Basis vorhandener Information insbesondere dann treffen kann, wenn es eine ausreichende, möglichst umfassende, aufgabenrelevante Wissensbasis besitzt.

Die Qualität der damit verbundenen Entscheidungen steht und fällt daher mit dem im Langzeitgedächtnis, hauptsächlich in Form von Schemata abgespeicherten, fach- und aufgabenspezifischen Fakten- sowie Erfahrungs- und Handlungswissen.

Dieses ist im Gegensatz zum Kurzzeitgedächtnis, das in seiner Aufnahme- und Verarbeitungskapazität ausgesprochen limitiert ist, in der Lage, Wissen mit anderem Wissen langfristig zu vernetzen und in Form übergeordneter Wissensstrukturen schnell und ressourceneffizient abrufbar zu machen. Durch die Bereitstellung kompakter Wissenspakete durch das Langzeitgedächtnis wird das Kurzzeitgedächtnis entlastet und kann dadurch neue Information effektiver und effizienter verarbeiten (Gobet, 2005) (Guida, et al., 2012) (Sweller, et al., 1998).

Abbildung 3: Informationsfluss zwischen Organisation und MitarbeiterIn

Aus der Umwelt gelangt über soziale Interaktion, technische Systeme oder andere Kommunikationskanäle vermittelte/s Information / Wissen in das Gedächtnis der Person, in dem diese verarbeitet wird. Information / Wissen trifft dabei auf ein Kurzzeitgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis besteht wiederum aus zwei Subsystemen, dem impliziten und dem expliziten. Die Zirkulation von Information / Wissen zwischen Umwelt und Person findet in beide Richtungen statt, d. h. von der Umwelt in das Gedächtnis wie auch vom Gedächtnis in die Umwelt. Sowohl in der Umwelt als auch im Gedächtnis finden Transformationsprozesse statt, d. h. Information / Wissen verändert sich dynamisch.

Über Wissenstransferprozesse zwischen den beiden Gedächtnissystemen kann Wissen aus dem Kurzzeitgedächtnis unter bestimmten Bedingungen ins Langzeitgedächtnis gelangen, wo es sich vernetzen und zu komplexen Wissenspaketen formen kann. Sobald dieses vernetzte Wissen für bewusste Denk- bzw. Handlungsprozesse benötigt wird, kann es über das Kurzzeitgedächtnis bei Bedarf aktiviert und damit verwendet werden. Im Gegensatz zum Kurzzeitgedächtnis, das eine nur sehr begrenzte Anzahl von Information über einen kurzen Zeitraum speichern bzw. vernetzen kann, verfügt das Langzeitgedächtnis über beinahe unbegrenzten Speicherplatz mit ebenso unbegrenzter Speicherdauer.

Kompetenter Umgang mit Wissen erfordert mehr als die Betrachtung einzelner, isolierter Wissenseinheiten. Kompetenter Umgang mit Wissen heißt, das »Big Picture« zu erkennen, d. h. Zusammenhänge zwischen einer großen, sich dynamisch verändernden Menge an Informationseinheiten zu erfassen und zu verstehen. Daraus folgt, dass die im Langzeitgedächtnis abgespeicherten, fach- und aufgabenspezifischen Schemata (verstanden als übergeordnete Wissenseinheiten in denen Fakten-, Erfahrungs- und Handlungswissen optimal zusammenspielen) die eigentlich leistungsrelevante Wissensbasis einer Organisation repräsentieren. Sie stellen die Basis derjenigen Fähigkeiten und Fertigkeiten dar, aus denen eine Organisation optimalen Nutzen entfalten kann und die es im Sinne des Wissensmanagements primär zu bewahren und weiterzuentwickeln gilt. Erst durch diese Wissensbasis wird die Selektion und Bewertung von Information innerhalb eines größeren Zusammenhangs ohne Kapazitätseinschränkungen oder sonstige Limitationen ermöglicht. Erst dadurch können Risiken bzw. Probleme zeitgerecht erkannt und in Form geeigneter Strategien der Problemlösung gezielt gegengesteuert werden. Und nicht zuletzt erst dadurch wird ein souveräner Umgang mit komplexer, sich in immer schnelleren Zyklen, dynamisch verändernder Information und damit eine ressourceneffiziente Abwicklung des Tagesgeschäfts und der Kernprozesse möglich.

Aufbau einer leistungsrelevanten Wissensbasis: Voraussetzungen[Bearbeiten]

Die Voraussetzungen unter denen diese leistungsrelevante Wissensbasis entstehen kann, sind höchst sozialer Natur. Reine Informationsaufnahme bzw. -weitergabe über Kommunikations- und Informationssysteme alleine ist zu wenig. Der goldene Weg zum Aufbau leistungsrelevanten Wissens liegt in der kontinuierlichen Interaktion mit der (sozialen) Umwelt und somit in mehreren Faktoren, die ineinander greifen:

Einerseits im kommunikativen Austausch unter / zwischen den Mitgliedern einer Organisation, die dadurch einer ständigen Interaktion mit sich selbst und der gemeinsamen Umwelt stehen. Und im gemeinsamen Lernen von- und miteinander sowie in der gemeinsam geteilten und erlebten Praxiserfahrung.

Personalzentriertes Wissensmanagement: Zwischenfazit und Schlussfolgerungen[Bearbeiten]

Aus dem bisher gesagten lassen sich, aus der Sicht eines personalzentrierten, kognitiven Zugangs zum Thema, drei wesentliche Schlussfolgerungen für ein modernes Wissensmanagement, mit dessen Unterstützung das für die Bundesverwaltung leistungsrelevante Wissen optimal nutzbar gemacht werden kann, ableiten:

Ein souveräner und nachhaltiger Umgang mit einem immer komplexer werdenden Informationsumfeld setzt eine umfassende, fach- bzw. aufgabenspezifische Wissensbasis bei jeder Mitarbeiterin / jedem Mitarbeiter voraus bzw. entwickelt diese konsequent weiter. Informationen können nur dann sinnvoll verarbeitet werden, wenn eine ausreichend große Wissensbasis in den Köpfen der MitarbeiterInnen vorhanden ist. Das gilt sowohl für, aus Sicht des Wissensmanagements bereits dokumentierte und strukturiert aufbereitete und damit verfügbar gemachte Information, wie auch für nicht dokumentierte, unstrukturierte oder nicht auffindbare Information. Effiziente Informationsverarbeitung bedeutet eine Integration von Informationen in ein bestehendes, in den Köpfen der MitarbeiterInnen vorhandenes Wissensnetzwerk. Durch dieses Netzwerk ist man in der Lage, relevante Informationen herauszufiltern und mit dem bestehenden Wissen so zu verknüpfen, dass die situativ jeweils bestmöglichen Entscheidungen getroffen bzw. Handlungen gesetzt werden können. Wenn ein solches Wissensnetzwerk nicht oder nur fragmentarisch vorhanden ist, nützt die modernste Wissensmanagement-Technologie nichts, da die bereitgestellte Information nicht sinnvoll interpretiert bzw. integriert werden kann.

Eine umfassende, fach- bzw. aufgabenspezifische Wissensbasis schützt vor Informationsüberlastung und setzt die für eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung von bestehendem Wissen notwendigen kognitiven Ressourcen bei den MitarbeiterInnen frei. Eine, wenn nicht sogar die Hauptaufgabe von Wissensmanagement besteht darin, Informationskomplexität zu reduzieren und dadurch »manageable« zu machen. Wenn die notwendigen Wissensstrukturen in den Köpfen der Personen nicht vorhanden sind, wird der Umgang mit komplexer Information als anstrengend bzw. aufwendig erlebt. Zu einseitige Belastung des Kurzzeitgedächtnisses führt über kurz oder lang zu Überforderung (mit all den damit verbundenen psychosozialen Folgen wie z. B. Stress oder Burn-Out) und für die Organisation kurz- und langfristig suboptimalen Entscheidungen. Darunter leidet auch Akzeptanz für Wissensmanagement.

Darüber hinaus muss Wissensmanagement in der Lage sein, Wissen an die Erfordernisse der Gegenwart bzw. der jeweils aktuellen Entwicklungen anzupassen, und das nicht nur einmal sondern immer dann, wenn es notwendig ist. Das setzt schnelle Reaktionsfähigkeit sowie adaptive Kompetenz voraus. Beides ist nur dann möglich, wenn Langzeitgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis optimal zusammenspielen. Letzteres muss seitens des Langzeitgedächtnisses freigespielt werden können, um neue, eventuell auch unerwartete Informationen schnell und effizient neu bewerten zu können. Entlastung des Kurzzeitgedächtnisses von Routineaufgaben ist daher oberstes Gebot.

Die Grundvoraussetzung erfolgreichen Wissensmanagements ist das Vorhandensein bzw. der Aufbau einer gelebten Expert*innenkultur. Expert*innen sind die TrägerInnen des leistungsrelevanten Wissens einer Organisation. Dabei ist potentiell jede/r mitarbeitende Expert*in, solange sie / er eine für den jeweiligen Aufgabenbereich umfassende Wissensbasis im Langzeitgedächtnis aufgebaut hat. Die Einordnung als expert*inorientiert sich folglich alleine am Umfang und Vernetzungsgrad der jeweiligen kognitiven Wissensbasis, die die Grundlage für die für eine Expert*innen typischen, außergewöhnlich ausgeprägten Fähig- und Fertigkeiten darstellen.

Ziel des Auf- und Ausbaus einer Expert*innenkultur ist die bedarfsgerechte, sich an den Kernprozesserfordernissen orientierende Entwicklung von MitarbeiterInnen zu fach- bzw. aufgabenspezifischen Expert*innen. Der kompetente und souveräne Umgang mit komplexen Informationswelten soll für sie selbstverständlich sein, jedoch keine (Über-)Belastung darstellen. Zur optimalen Förderung einer gelebten Expert*innenkultur sind die folgenden drei Grundprämissen von besonderer Bedeutung:

- Identifikation und Einordnung von Expert*innen bzw. Expert*innenwissen ausschließlich anhand des Umfangs sowie des Vernetzungsgrades der fach- bzw. aufgabenspezifischen, kognitiven Wissensbasis

- (Weiter-)Entwicklung von MitarbeiterInnen hin zu fach- bzw. aufgabenspezifischen Expert*innen inkl. konsequenter Begleitung und Unterstützung als Führungsaufgabe

- Entwicklung und Umsetzung wissenschaftlich fundierter, an die Erfordernisse der Arbeitswelt angepasster und in die Arbeitswelt der MitarbeiterInnen integrierter Weiterbildungskonzepte und Schulungsmaßnahmen

»Expertise«: Ein wissenschaftsgeleiteter Zugang[Bearbeiten]

Modernes Wissensmanagement braucht einen modernen Zugang zum Thema »Expert*innenwissen«. Warum ist das wichtig? Einerseits sind Expert*innen die Hauptträger leistungsrelevanten Wissens, also jenes Wissens, das essentiell für die Erbringung / Erfüllung der Kernaufgaben einer Organisation ist und das es deswegen unter allen Umständen zu bewahren gilt. Andererseits sind ausschließlich Expert*innen in der Lage, das in der ständig ansteigenden Flut an Information enthaltene, leistungsrelevante bzw. erfolgskritische Wissen zu identifizieren, für die Organisation optimal nutzbar zu machen und (mit anderen Expert*innen) kontinuierlich weiter zu entwickeln. Ohne umfassende, fach-/aufgabenspezifische Wissensbasis, ist es nicht möglich, all diesen Aufgaben auf hohem Niveau gerecht zu werden. Und ohne dies gewährleisten zu können, läuft man Gefahr, sowohl dem spezifischen Anspruch von Wissensmanagement (›Wissen zu bewahren und dynamisch weiterzuentwickeln‹) sowie dem allgemeinen Anspruch (›mit Wissensmanagement Veränderung und Erneuerung anzustoßen und voranzutreiben‹) nicht oder nur teilweise gerecht zu werden.

Zu einem modernen Zugang zum Thema »Expert*innenwissen« als einer der Grundpfeiler modernen Wissensmanagements, gehört auch ein sich am Puls der Zeit bzw. am aktuellsten Stand befindliches Verständnis davon, was Expertise ist und was nicht. Im Sinne des wissenschaftsgeleiteten Ansatzes des vorliegenden Wissensleitfadens, orientiert sich letzterer am aktuellen wissenschaftlichen Konsens. Dieser besagt, dass Expert*innen nicht primär deswegen Expert*innen sind, weil sie außergewöhnliche Intelligenz oder Begabung besitzen, sondern deswegen, weil sie über einen langen Zeitraum beruflicher Erfahrung, praktischen Trainings und dem damit verbundenen Erwerb aufgabenspezifischen Wissens dazu geworden sind. Oder anders gesagt: Expert*innen sind nicht etwa deswegen besser als Nicht-Expert*innen, weil sie intelligenter handeln, sondern weil sie, häufig sogar unbewusst, ihr fachspezifisches Wissen ohne zusätzlichen Verbrauch kognitiver Ressourcen immer dann, wenn notwendig, schnell, effektiv und automatisch aktivieren können (Ericsson, 2008) (Feldon, 2007a) (Feldon, 2007b) (Sweller, et al., 1998).

Die aktuelle Forschung unterstützt demnach die Aussage, wonach »das Training und nicht die allgemeine Befähigung die Meisterin / den Meister mache« – mit zwei wesentlichen Implikationen: So etwas wie »General-Experten*innentum« kann es aus Sicht der aktuellen Wissenschaft nicht geben, da eine für jeden Wissensbereich ausreichend umfassende Wissensbasis aufgrund der langen Zeitspannen, die für deren Aufbau erforderlich sind, schlichtweg nicht entwickelt werden kann. Die zweite Implikation: Expert*in kann jeder werden, die / der genügend Zeit hat, eine kritische Wissensbasis in der Interaktion mit dem jeweils spezifischen Wissensumfeld aufzubauen.

Expertise als kompetenter Umgang mit Information: Ein Kriterienkatalog[Bearbeiten]

Expert*innen unterscheiden sich von Nicht- bzw. Halbexpert*innen speziell durch folgende Aspekte (Feldon, 2007a) (Salthouse, 1991) (Gobet, 2005) (Guida, et al., 2012):

- Sie treffen im Vergleich mit Nicht- bzw. Halbexpert*innen überdurchschnittlich oft die besseren Entscheidungen bzw. setzen die effektiveren Handlungen und sind darin zumeist auch schneller und genauer.

- Sie verfügen in ihrem Fachgebiet über eine größere Wissensbasis im Langzeitgedächtnis (insbesondere, aber nicht nur, was die impliziten Wissensanteile anbelangt). Diese haben sie durch langjährige Praxiserfahrung sowie gezieltes und intensives Üben der für ihren Fachbereich wesentlichen Fähig- und Fertigkeiten erworben.

- Durch ihre Erfahrung haben sie ein hochdifferenziertes Wahrnehmungssystem entwickelt. Dadurch sind sie in der Lage, die wesentlichen Aspekte einer Situation sowie Abweichungen unmittelbar zu erkennen bzw. zu identifizieren.

- Sie sehen und bewerten die einzelnen Aspekte einer Situation nicht isoliert, sondern erkennen auf Basis ihrer vorhandenen Schemata die Verbindungen bzw. Zusammenhänge und nehmen diese als zusammengehöriges, sinnvolles Muster wahr. Sie sehen im wahrsten Sinne des Wortes das »Big Picture« in einer großen Menge an Information.

- Sie wissen, was sie erwarten wird, d. h. sie können die potentielle Entwicklung eines Prozesses bzw. die Konsequenzen ihres Tuns mit hoher Treffsicherheit vorhersagen (sie besitzen die Fähigkeit zur sogenannten »mentalen Simulation«).

- Sie wissen genau, was sie zu welchem Zeitpunkt wie machen müssen. Neben einem höchst effizienten und effektiven Problemidentifikationssystem verfügen Expert*innen über ein ebenso effizientes und effektives Problemlösungssystem, d. h. über Handlungsstrategien, die sprichwörtlich im Bruchteil von Millisekunden aktiviert und mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit ausgeführt werden können.

- Ein großer Teil der Fähigkeiten und Fertigkeiten von Expert*innen sind automatisiert, d. h. laufen unbewusst, damit schneller und für das Gehirn ressourcenschonender ab.

- Durch den starken Automatisierungsgrad ihrer Fähig- und Fertigkeiten, verfügen Expert*innen über zusätzliche freie kognitive Ressourcen, die sie bspw. nutzen, um ihre Aufmerksamkeit flexibler zu lenken oder auch zusätzliche, unerwartete Informationen besser zu verarbeiten.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass Expert*innen in allen Phasen und auf allen Ebenen der Informationsverarbeitung, beginnend mit der Wahrnehmung über die Interpretation, Integration und Speicherung von Information bis hin zur Umsetzung optimaler Handlungsstrategien besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebildet haben. Diese erlauben es Ihnen, sich kompetent durch immer komplexer werdende Informationsumwelten zu bewegen und lassen sie dadurch automatisch ins Zentrum eines integrierten Wissensmanagementansatzes rücken.

Welchen Mehrwert, neben der augenscheinlichen Förderung eines evidenzbasierten Verständnisses des gegenständlichen Themenkomplexes, bietet der vorliegende Expertise-Kriterienkatalog (siehe oben) noch zusätzlich?[Bearbeiten]

Zum einen gibt er eine klarere Richtung vor, wo in der Bundesverwaltung nach dem leistungsrelevanten bzw. erfolgskritischen Wissen zu suchen ist. D. h., der Wissenssicherungsprozess kann von einem, auf transparenten Richtlinien aufbauenden, systematischen Auswahlverfahren aller relevanten ExpertiseträgerInnen gestützt werden. Zum anderen können aus dem Kriterienkatalog bedarfsgerechte Weiterbildungskonzepte abgleitet werden, die in Form von Expertise fördernden Schulungsmaßnahmen umgesetzt werden können. Damit kann der intendierte Kulturwandel hin zu einer wissensbasierten Expert*innenorganisation leichter vollzogen werden. Stellen- und Selbstwert der Beteiligten werden gehoben und damit die Akzeptanz für die Notwendigkeit und die aktive Mitgestaltung eines Kulturwandels. Expert*innenstatus wird damit nicht mehr nur einem auserwählten, kleinen Kreise an KanditatInnen zugesprochen, sondern jeder Person, die die oben genannten Kriterien erfüllt. Neben den möglichen, damit verbundenen positiven Folgen wie beispielsweise vermehrte und effizientere Teamarbeit, vermehrt geteiltes Wissen, leichter aufteilbare Verantwortungen oder auch multiperspektivisch getroffene Entscheidungen, ist eines klar: Mehr fachspezifische »Expert-Power« entlastet kurz-, mittel- und langfristig das gesamte System und macht es dadurch wendiger und flexibler für die Bewältigung der Anforderungen der Gegenwart und der Zukunft.

Hürden / Hindernisse beim Heben von Expert*innenwissen[Bearbeiten]

So effektiv und effizient der Denkapparat von Expert*innen imstande ist, die immer größer werdende Flut an Informationen zu bewältigen, so problematisch kann er werden, wenn es um die Weitergabe von Expert*innenwissen geht. Wissenschaftliche Studien aus den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen und mit den unterschiedlichsten Berufsgruppen, von ÄrztInnen über PhysikerInnen bis hin zu Computerfachleuten, konnten nachweisen, dass Expert*innen ihr Wissen in vielen Fällen nur unvollständig an andere kommunizieren bzw. weitergeben können (Feldon, 2007a).

Dafür gibt es hauptsächlich zwei Ursachen: die oben beschriebenen Schemata im Langzeitgedächtnis, in denen einzelne, isolierte Wissenseinheiten zu größeren, zusammenhängenden Wissenskomplexen zusammengefasst werden (Beispiel »Restaurantschema«) sowie der starke Automatisierungsgrad der Fähigkeiten und Fertigkeiten von Expert*innen. Ersteres kann dazu führen, dass in der Beschreibung von Problem/-Entscheidungssituation situative Details bzw. konkrete Erfahrungswerte durch allgemeinere Prinzipien bzw. Konzepte abgelöst werden. Expert*innen sehen Probleme demnach oftmals auf einer abstrakteren, generalisierteren Ebene als AnfängerInnen bzw. Nicht-Expert*innen, was es ihnen erschwert, sich an konkrete Details einer Problem/-Entscheidungssituation zu erinnern. Der bei Expert*innen vorhandene, starke Automatisierungsgrad von Fähigkeiten und Fertigkeiten führt darüber hinaus dazu, dass diese immer weniger bewusst zugänglich sind. Deshalb neigen Expert*innen dazu, wesentliche Schritte eines Entscheidungs- bzw. Handlungsprozesses auszulassen. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Expert*innen in ihren Beschreibungen in manchen Fällen sogar bis zu 50 % derjenigen Schritte / Faktoren auslassen, die wesentlich zur erfolgreichen Problem- bzw. Aufgabenlösung beigetragen haben (Sullivan, et al., 2008). Vor dem Hintergrund, dass bereits das Auslassen eines einzigen Schrittes bzw. das Nicht-Berücksichtigen eines einzigen Faktors zu suboptimalen Ergebnissen führen kann, sollten diese wissenschaftlichen Befunde besonderen Anlass zum Denken geben.

Vollständige Erhebung des Expert*innenwissens als Grundlage effektiven Transfers[Bearbeiten]

Was bedeuten diese wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Sicherung leistungsrelevanten bzw. erfolgskritischen Expert*innenwissens in der Bundesverwaltung? Primär legen sie nahe, dass eine möglichst vollständige, lückenlose Sicherung des leistungsrelevanten bzw. erfolgskritischen Expert*innenwissens nicht erst bei der sauberen Dokumentation, d. h. beim Aufbau und der Nutzung eines intelligenten, bedienungsfreundlichen Dokumentenablagesystems beginnt, sondern bereits bei der Hebung ebendiesen Wissens an der Quelle, d. h. den Expert*innen. Das strukturierteste, benutzerfreundlichste und technisch am elegantesten gelöste Dokumentenablagesystem, ist eben nur so gut, wie die dahinterliegende Wissensbasis. Ist letztere unvollständig bzw. lückenhaft, so ist es auch das auf dem Dokumentenablagesystem gespeicherte und zur Verfügung gestellte Wissen. Die Grundlage effektiven Transfers von Wissen liegt daher in der Art und Weise der Erhebung des impliziten Wissens von Expert*innen.

Das bedeutet, dass eine der großen, mit Wissensmanagement verbundenen Herausforderungen in der möglichst vollständigen Erhebung des leistungsrelevanten bzw. erfolgskritischen Expert*innenwissens einer Organisation besteht. Nur dadurch können diejenigen Produkte, Prozesse und Dienstleistungen optimal aufrecht erhalten und bestmöglich angeboten werden, die für die erfolgreiche Bewältigung des Kerngeschäfts unabdingbar sind.

Eine möglichst vollständige Erhebung des leistungsrelevanten bzw. erfolgskritischen Expert*innenwissens kann aber nur dann gelingen, wenn die Expert*innen systematisch und konsequent dabei unterstützt werden, das in ihnen vorhandene Wissen vollständig zu dokumentieren. Nur dadurch können all diejenigen Personen, die dieses Wissen später benötigen, auch den optimalen Nutzen daraus ziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, reicht es nicht aus, den identifizierten Expert*innen per Dienstanweisung oder per Sammelmail den Auftrag zu erteilen, ihr Wissen über die zur Verfügung stehenden Wissensablagesysteme in regelmäßigen Abständen oder zumindest noch kurz vor dem Antritt der Pension zu dokumentieren.

Neben einem klaren Bekenntnis der verantwortlichen Führungskraft, braucht es ein übergreifendes Konzept bzw. einen transparenten, methodisch geleiteten Prozess samt konkreter, daraus abgeleiteter Maßnahmen. »Methodisch geleitet« bedeutet in dem Fall, dass in allen Phasen / Elementen des vorgestellten Wissensprozesses, die für die jeweilige Phase jeweils am besten geeigneten Methoden zum Einsatz kommen. Das gilt insbesondere auch für die Phase der Erhebung des leistungsrelevanten bzw. erfolgskritischen Expert*innenwissens. Nur spezielle, für die Erhebung von Expert*innenwissen (mit)entwickelte Methoden, sind geeignet, die das eigene Wissen betreffenden »blinden Flecken« von Expert*innen aufzudecken und damit eine vollständige Erhebung des vorhandenen, leistungsrelevanten bzw. erfolgskritischen Expert*innenwissens zu gewährleisten.

Einen Überblick zu geeigneten Methoden finden Sie in der »Toolbox« dieses Leitfadens.